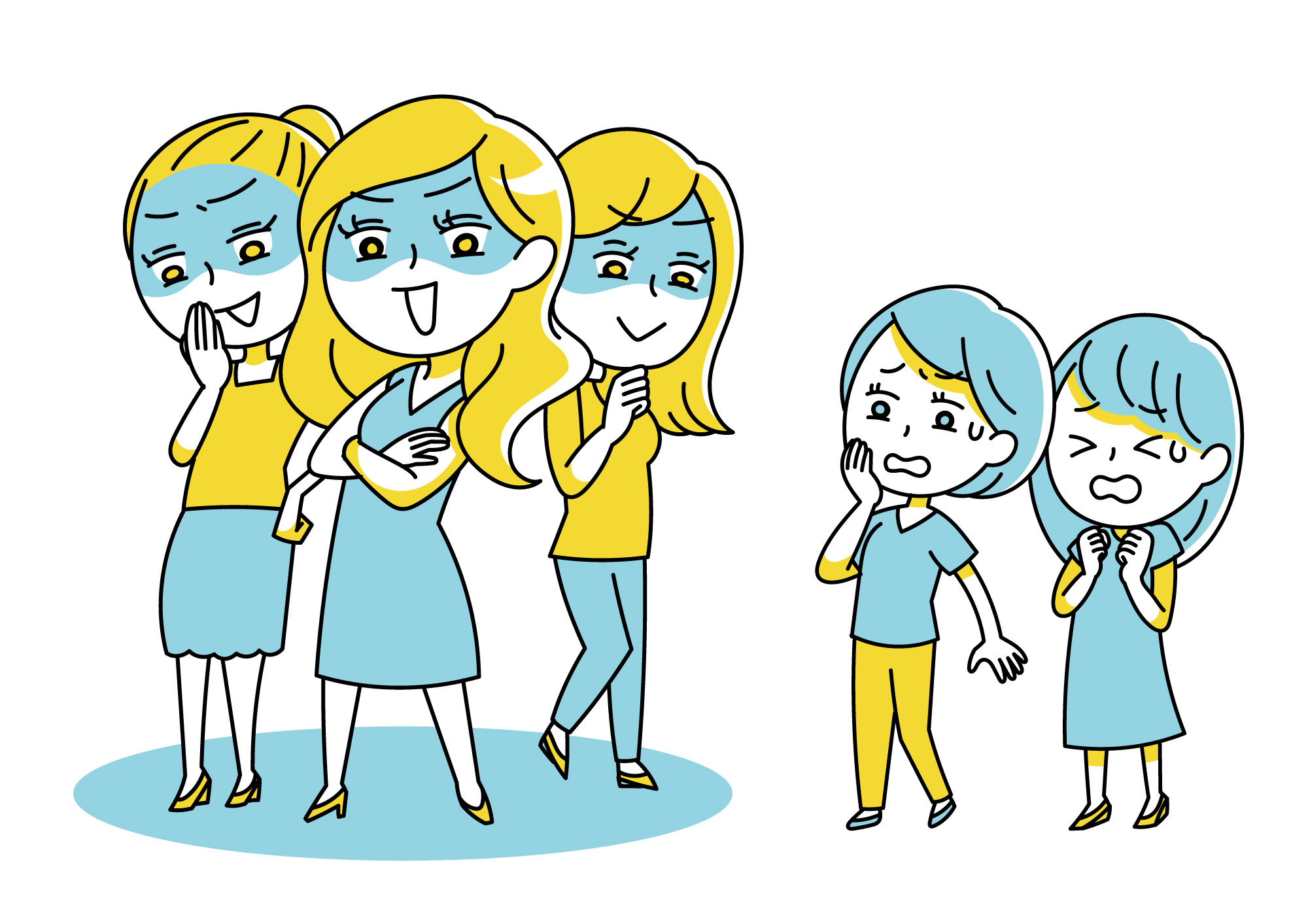

人を見下す心理とは?

人を見下す行動の背景

人を見下す行動には、内面に隠れた不安や劣等感が影響していることが多いです。

自分に自信が持てず、他人を下に見ることで一時的な優越感を得ようとする心理が働きます。

これは表面上は強気に見える一方で、内心では自分を認めることができず、不安や葛藤を抱えている場合が多いという特徴があります。

こうした人は他者を見下すことで、自分の存在意義や立場を再確認しようとしているとも言えます。

他人を評価する際の心理的傾向

他者を厳しく評価する人ほど、自分にも厳しい傾向があります。

これは完璧主義や競争意識の強さから来るもので、他人の欠点を見つけることで自分の立ち位置を保とうとするのです。

常に「上でいたい」「負けたくない」という心理が根底にあるため、

他者の行動や発言を厳しくチェックし、それに対して否定的な態度を取ることがあります。

このような傾向は、他人との距離を広げる原因にもなりかねません。

自己肯定感との関係

自己肯定感が低い人ほど、他人を見下す傾向があります。

自分の価値を見いだせないと、他人と比較して優位に立つことで安心感を得ようとするのです。

これは一種の「自己防衛反応」であり自分の内なる不安を他者との比較にすり替えて処理している状態とも言えます。

逆に自己肯定感が高い人は他人と自分を無理に比較せず、対等に接することができるため、

他人を見下すような行動を取る必要がなくなります。

育ちが重要な理由

家庭環境が人間形成に与える影響

子どもの人格形成において、家庭環境は非常に大きな影響を与えます。

親の言動やしつけ、日々の関わりが、子どもの価値観や人間関係の基礎を築くからです。

特に親がどのように感情を表現し、ストレスに対処しているかは子どもの感情コントロールにも大きく影響を与えます。

また家庭内での会話の頻度や質も重要であり、対話が豊富な環境ほど子どもの自己表現力や共感性が育ちやすくなります。

これらはすべて、将来的に他人との関係性に深く関わってくる要素です。

愛情と信頼の重要性

幼少期に十分な愛情や信頼を得られなかった子どもは、他者との健全な関係を築くのが難しくなる傾向があります。

その結果、他人を見下すことで自己防衛するようになることがあります。

愛情不足は「自分は愛されていない」という根深い自己否定感を生み、他人との距離を無意識に置こうとする原因になります。

さらに信頼関係の構築がうまくいかないと他者を信用できず、

防衛的な態度を取ることが常態化する可能性があります。

教育と育ちの関係

教育レベルだけでなく、家庭内での教えや姿勢も「育ち」に含まれます。

人との接し方やマナー、他者への尊重の態度は、家庭での教育によって養われるものです。

また「間違いを責めるのではなく学びと捉える姿勢」や「誰かを思いやる行動をほめる」といった家庭内の価値観も、子どもの対人態度に直結します。

日々のちょっとした会話や親の振る舞いが、無意識のうちに子どもの思考に大きく影響を及ぼしているのです。

モラハラと人を見下す態度

モラハラの特徴と影響

モラルハラスメント(モラハラ)は言葉や態度で他人を支配しようとする行為です。

この行為は直接的な暴力とは異なり、巧妙に精神的な圧力を加えることで相手をコントロールしようとする点に特徴があります。

モラハラを行う人は自分の意見や価値観が正しいという思い込みが強く、他人を尊重する姿勢に欠ける傾向があります。

そのため、無意識のうちに他人を見下す態度を取りやす、これが慢性的に続くと、被害者に深刻な心理的ダメージを与えることがあります。

被害者は自己評価が著しく低下し社会的な孤立感や不安障害、うつ状態を引き起こすことも少なくありません。

孤立した環境のリスク

家庭や職場などの孤立した環境では、見下す行動が助長されやすくなります。

外部との健全な関わりがないと自分の価値観が偏り、他者を軽視する傾向が強まるのです。

孤立環境では周囲との健全なフィードバックが得られにくく、自分の言動を客観的に見直す機会が失われがちです。

また閉鎖的な環境で長期間過ごすと、上下関係が固定化され、モラハラ的な態度が「普通」として認識されるようになる危険もあります。

これが連鎖的に広がることで職場全体や家庭内での人間関係が悪化し、さらに孤立感が深まるという悪循環に陥るのです。

対処法と改善策

モラハラ的な言動を改めるには、自分の内面を見つめ直すことが重要です。

自分の価値観や考え方が他人にどのような影響を与えているかを冷静に見つめ、必要であれば心理カウンセリングを受けるなどの方法が有効です。

また信頼できる人との対話を通じて、自分の考えに偏りがないかを確認し他者との健全な人間関係を築く意識を高めましょう。

さらに第三者の視点からの助言を受け入れる柔軟さを持つことも、改善への大きな一歩となります。

周囲の人も、必要に応じて専門機関への相談を促すなど、積極的なサポートが求められます。

父親の影響

父親の育児が子供に与える影響

父親が積極的に育児に関わることで、子どもの社会性や自己肯定感が高まることが知られています。

特に父親の姿勢が子どもの価値観や対人関係に強く影響を与えることがあります。

父親との日常的なふれあいや遊びを通じて、子どもは「自分は受け入れられている」という実感を得ることができ、それが自信や安心感につながります。

また父親が家庭内で母親と協力的な関係を築いている場合、子どもは自然と対等な関係性や思いやりの姿勢を学ぶ機会にも恵まれます。

信頼関係の構築と親子の姿勢

親子間に信頼関係が築かれていないと、子どもは安心感を得られず、他人との関係に不安を抱くことがあります。

信頼に基づいた関係は見下す態度の防止にもつながります。

日常的な会話やスキンシップ、失敗したときのフォローなど、細やかなやりとりの積み重ねが信頼を築く鍵となります。

父親が子どもの気持ちに耳を傾け肯定的なフィードバックを与えることは心の安定にも直結します。

こうした関係性は、子どもが他人に対しても思いやりのある態度をとる素地を育てます。

子供の成績と自己評価

学業成績ばかりを重視される環境では、子どもは成果でしか自分の価値を感じられなくなります。

これが他者を見下す態度や過度な競争意識につながることもあります。

親が「結果」ではなく「努力の過程」や「挑戦した姿勢」を評価することは、子どもの内面的な自己評価を育てる上でとても重要です。

また、成績の上下で愛情の有無が変わるような対応は子どもに過剰なプレッシャーを与え、

他人と比較して優越感を得ようとする思考を強化してしまいます。

成績以外の価値を見いだす機会を家庭内で積極的に与えることが、

バランスの取れた自己認識へと導くのです。

周囲との人間関係の重要性

他者との関わりがもたらす影響

多様な人間関係を経験することで、他人を尊重する姿勢が自然と身につきます。

さまざまな価値観や背景を持つ人と関わることにより自己中心的な視点から脱却し、相手の立場や考えを理解しようとする姿勢が育まれます。

たとえば異なる年齢層や文化、考え方を持つ人々との関わりを通じて自分とは違う視点を受け入れる力が養われ、柔軟な思考や共感力が向上します。

一方で閉鎖的な環境では視野が狭くなり自分の価値観が絶対的なものと錯覚しやすく、

他人を見下す行動が強まりやすくなります。

そうした状況では他者との違いを受け入れにくくなり、

批判的・排他的な態度が常態化する恐れがあります。

友人関係と自己成長

信頼できる友人との関係は自己肯定感を育む重要な要素です。

友人とのコミュニケーションを通じて、自分が受け入れられているという実感を得ることができ、それが心の安定と自信につながります。

健全な友人関係は自分を肯定し、他者と対等に関わる姿勢を育てます。

また意見の違いや衝突を経験することも、対人スキルや問題解決能力を高めるチャンスとなります。

友情を育む中で、協力・信頼・共感といった人間関係の基盤となる価値観が身につくのです。

周囲の期待と自己感情

親や教師、社会からの過度な期待は子どもにプレッシャーを与え、他者との比較を助長する可能性があります。

この比較意識が、見下す態度の一因となることもあります。

特に「○○さんのようになりなさい」といった比較の言葉は自己肯定感を損なうだけでなく、

他人をライバルとして見る思考を植えつけてしまいます。

これが強まると他人の成功を素直に認められなくなり、見下すことで優位性を保とうとする心理が働くのです。

適切な期待とサポートのバランスが、健やかな自己感情の育成には不可欠です。

自己効力感の育て方

自信を持つためのステップ

小さな成功体験を積み重ねることで、自分に自信が持てるようになります。

「できた!」という実感が自己効力感を高めるのです。

たとえ些細なことであって、自分の努力によって達成できたという経験は「自分にはできる」という信念を育てる礎になります。

こうした体験を通じて失敗に対する恐怖心も和らぎ、前向きにチャレンジできる思考が養われます。

成功体験の積み重ね

目標を達成する経験を積むことで、自分の力を信じられるようになります。

これが他人を見下す必要のない、安定した自己評価へとつながります。さらに、努力が報われるという経験は、自尊心を育てる上でも重要です。

大きな目標でなくとも日常の中で自分に課した小さな課題をクリアすることが、その人の内面に積極性や行動力を芽生えさせます。

そして積み重ねた経験は自己信頼感を形づくり、他者と比較しなくても自分に価値があるという確信を持てるようになるのです。

自己評価の見直し

自己評価が低いままだと、他人を見下すことでバランスを取ろうとしがちです。

自分自身の価値を正しく理解し、肯定する習慣を持つことが大切です。

まずは自分の長所や得意なことに目を向け、過去にうまくいった経験を振り返ることから始めてみましょう。

また他人の評価に左右されすぎず、自分自身の内なる声に耳を傾けることが、より健全な自己評価につながります。

自己理解を深めることで、自分の感情や行動の背景を客観的に捉えることができより他者に対しても柔軟で寛容な態度を取れるようになるのです。

子供への教育と影響

教育のレベルが人間関係に与える影響

教育レベルが高ければ良いというわけではなく、思いやりや協調性などの人間性を育む教育こそが、健全な人間関係を築く基盤になります。

知識やスキルはもちろん大切ですが、それだけでは人としての成熟は得られません。

特に子どもの時期には「どう接するか」「どう共に生きるか」といった社会性の教育が必要不可欠です。

これらの要素、日常の些細なやり取りや道徳的な指導、周囲の大人の態度から自然と吸収されていきます。

人間性の土台がしっかりしていれば、他者に対して寛容で尊重する姿勢が養われやすくなり、

結果として見下す態度をとる必要性がなくなります。

他者を尊敬する姿勢の育成

子どものうちから「他者を尊重すること」の大切さを教えることで、人を見下す態度を防ぐことができます。親や教師の姿勢が手本となります。

他者の意見を聞く態度や違いを受け入れる姿勢、感謝の言葉を忘れないことなど、大人の一つひとつの行動が子どもの行動規範となっていきます。

また、他人と自分との違いをポジティブに捉える機会を与えることも大切です。

たとえば多様な文化や背景を持つ人々と接する体験を通して、

違いを「個性」として尊重できる心を育てることができます。

学校生活が与える影響

学校は多様な人間関係の中で育つ場です。そこでの経験や人との関わりは子どもの性格や他人への接し方に大きな影響を与えます。

クラスメイトとの協力や集団行動、時には対立や失敗を経験しながら、子どもは社会性を磨いていきます。

先生との信頼関係や部活動、行事への参加なども含め学校生活全体が人格の形成に寄与しています。

さらに、いじめやトラブルなどの難しい場面をどのように乗り越えるかという経験も、

他者への理解や思いやりの心を育む重要な学びになります。

人を見下す行動の問題点

周囲への影響と孤立のリスク

人を見下す行動は周囲に不快感を与え、人間関係を悪化させます。

その結果、本人が孤立するリスクも高くなります。

こうした行動は、家庭や職場、学校など、あらゆる社会的な場面で摩擦を生みやすく、

周囲との信頼関係を築くうえで大きな障害となります。

また、見下す態度が慢性化すると、本人も無意識のうちに自己中心的な思考に陥りやすくなり、自身の成長や学びの機会を失ってしまう可能性もあります。

人間関係の断絶や孤立は、心理的なストレスや不安感の増大にもつながるため、

早期の見直しが重要です。

問題行動の根源を探る

その人の過去や育、経験を掘り下げることで、見下す行動の背景が見えてきます。

理解することが、改善への第一歩です。

たとえ、幼少期に他者との健全な関係を築けなかった経験や、過度な競争を強いられた環境などが原因となっていることがあります。

さらに、家庭内での価値観や親の言動が無意識に影響しているケースも少なくありません。

行動の背後にある心理的要因や生育歴に着目することで、

その人自身も自分の傾向に気づき、変化に向けた一歩を踏み出しやすくなります。

改善に向けた意識改革

自分自身の思考や態度を見直し、他者への敬意を持つ意識を育てることが見下す行動からの脱却につながります。

そのためには、まず「他人も自分と同じように尊重されるべき存在である」という認識を持つことが重要です。

具体的には自分と異なる価値観や考え方を受け入れる柔軟性を養うこと、他者の成功や努力を素直に評価する習慣を身につけることが有効です。

ま、日々の人間関係の中で共感的な姿勢や感謝の気持ちを意識的に表現することも、

他者を対等に見る習慣を育てる一助となります。