兼任とは?基礎知識

兼任の意味と役割

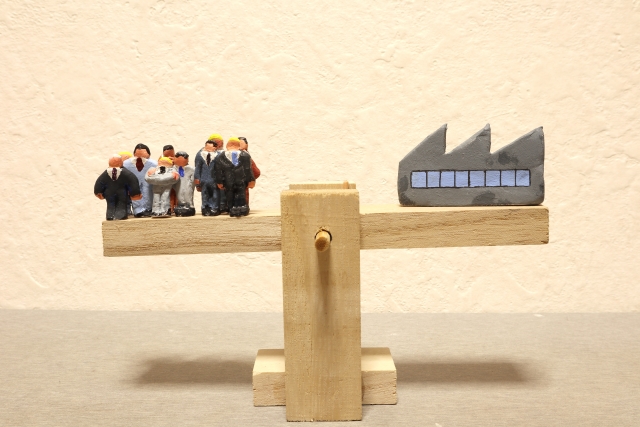

兼任とは、同じ組織内で複数の役職を同時に担当することを指します。

例えば、一つの企業で営業部長を務めながら、マーケティング部長も担当する場合がこれに該当します。企業においては、組織の効率化や人材の有効活用の観点から兼任が求められることがあります。

兼任を導入することで、異なる部署間の連携が強化され、情報共有のスムーズ化が期待できます。

また、組織の縦割り構造を解消し、業務の相乗効果を生み出すことが可能になります。

さらに、特定の専門知識やスキルを持つ人材が複数の領域に関与することで、企業全体の競争力向上につながるケースも少なくありません。

一方で、兼任を実施する際には、業務負担の増加による生産性の低下や、意思決定の遅れといったリスクも考慮する必要があります。

適切な時間管理や役割分担を行い、兼任者の負担が過度にならないように調整することが求められます。

兼任の特徴とメリット

兼任の最大のメリットは、既存の人材リソースを最大限に活用できる点です。

以下のような利点があります。

- 経営コストの削減

- 組織の一体感の向上

- 迅速な意思決定の実現

- 異なる業務間での知見共有による新たな価値創造

- 組織全体の柔軟性向上と業務効率化

- キャリアアップの機会増加による従業員のモチベーション向上

しかし、兼任にはデメリットもあります。業務負担の増加により、個々の担当者のパフォーマンスが低下する可能性があり、専門性の確保が難しくなることもあります。

また、マネジメント層においては、優先順位の設定が求められるため、業務間のバランスを取るための適切な戦略が必要となります。

そのため、会社としても適切なサポート体制を整備し、兼任する従業員がスムーズに業務を遂行できる環境を提供することが求められます。

兼任する際の必要な条件

兼任を行う際には、以下の条件が必要とされることが一般的です。

- 会社の就業規則や契約内容に適合していること

- 業務時間内で対応可能な範囲であること

- 業務の効率性や成果が維持できること

- 兼任する業務間の調整が可能であること

- 適切な評価制度が整備されていること

- 必要なスキルや知識を持っている、または習得するための研修機会が用意されていること

これらの条件を満たすことで企業は兼任制度を有効活用しながら、

従業員の負担を最小限に抑え、持続可能な働き方を実現することができます。

兼務とは?よくある誤解

兼務の定義と惹起される問題

兼務とは、一つの企業内で異なる職務を担当することを指しますが、兼任とは異なり、

正式な役職の併任ではなく、追加的な業務を任されることを指します。

例えば、経理担当者が総務業務も行うケースなどです。

兼務の役割と実用例

兼務は組織の柔軟性を高めるために導入されることが多く、以下のようなケースで活用されます。

- スタートアップ企業で一人の社員が複数の業務を担う

- 社内異動の前段階として試験的に業務を任せる

- 繁忙期のみ特定の業務を兼務する

- 特定のスキルを持つ社員が、専門性を活かして異なる部門を支援する

- 企業の成長段階において、多様な業務を経験させる目的で一時的に兼務を設定する

- 業務のボリュームが流動的な場合、柔軟に人員配置を行う手段として活用される

兼務が影響を与える業務内容

兼務の導入により、以下のような業務上の影響が生じる可能性があります。

- 労働時間の増加

- 専門性の低下

- 職務の明確化が難しくなる

- 優先順位の判断が難しくなるため、業務効率の低下につながる可能性がある

- 兼務による負担増加が社員のストレスやモチベーションの低下につながる場合がある

- 役職や職務内容が不明確になり、人事評価やキャリアパスの決定が難しくなる

兼任と兼務の違い

定義の視点から見る違い

兼任は正式な役職を複数担当することを意味し、兼務は追加の業務を任されることを指します。

役職の併任か、単なる業務の追加かが大きな違いです。

兼任の場合は正式な役職としての責務を負い、一定の決裁権や責任が伴うことが一般的ですが、

兼務は特定の業務を遂行するために一時的または部分的に担当する形となります。

企業の人事制度においても、兼任と兼務では評価基準や報酬体系に違いが出ることがあり、

明確な区別が必要です。

業務上の違いと影響

- 兼任:経営層や管理職に多く見られる。意思決定権を持つ。

- 兼務:特定の業務領域を超えてタスクを遂行する。権限は限定的。

兼任は多くの場合、企業の組織戦略の一環として導入され、例えば事業部門の責任者が複数の部署を管轄するケースなどが該当します。

一方、兼務はプロジェクト単位での業務分担や、一時的な業務補完の形で発生することが多く、

業務負担の増減が変動的であるため、マネジメントが適切に機能することが重要となります。

法律上の定義とその違い

労働基準法や企業の就業規則において、兼任と兼務は明確に区別される場合があります。

特に、給与や労働時間の管理に関わるため、企業は適切にルールを定める必要があります。

兼任の場合は複数の役職に基づく給与体系や待遇が適用されることがあり、兼務よりも報酬の面で明確な違いがある場合が多いです。

また、労働時間の管理においても兼任は正式な役職としての拘束時間が発生するため、適切な労務管理が求められます。

一方で、兼務の場合は追加業務の範囲が限定的であるため必ずしも別途給与や待遇の見直しが発生するわけではなく企業の裁量に委ねられることが多いのが特徴です。

兼任する場合の制限

兼任に対する法律的義務

兼任には、労働時間や賃金の適正管理が求められます。

適切な管理を怠ると、長時間労働や過重な責任が発生し従業員の負担が増大する可能性があります。

特に管理職が兼任を行う場合、通常業務と追加業務の両立が求められるため明確なガイドラインが必要となります。

例えば、

- 労働基準法に基づく時間管理

- 役職手当の適用有無の確認

- 労働契約の明確化

- 業務の優先順位を定めるルールの策定

- 兼任者の業務量調整と適切な評価基準の設定

兼任が企業に与える影響

企業が兼任制度を採用することで、

- 組織の柔軟性向上

- コスト削減

- 意思決定の迅速化

- 複数業務に精通した人材の育成

- 企業内の連携強化

といったメリットがある一方、

- 責任の過重化

- 業務負担の偏り

- 長期的な視点でのキャリア形成が難しくなる

- 兼任者のモチベーション維持の課題

といったデメリットも考慮する必要があります。

兼任の問題点と解決策

兼任による負担を軽減するためには、適切な制度設計とフォローアップが不可欠です。

具体的には、

- 役職間の責任分担を明確化し、無理のない業務配分を行う

- 労働時間管理の厳格化に加え、定期的な見直しを実施する

- 補助体制の構築により、業務負担を分散させる

- 兼任者のキャリアプランを明示し、適切な評価制度を導入する

- 業務範囲を明確にし、業務の効率化を図るためのITツール活用を推進する

これらの施策により兼任制度を適正に運用し、

企業と従業員双方にとってメリットのある体制を確立することが可能になります。

専任と兼任の対比

専任のメリットとデメリット

専任のメリット:

- 業務の専門性が高まる

- 責任範囲が明確

- 組織の安定性が高まる

- 長期的な戦略に基づく業務遂行が可能

デメリット:

- 柔軟性が低下

- 人件費が増加

- 役職ごとの連携が不足しやすい

- 変化に対応しづらい組織構造になりやすい

どちらが適切な選択か

企業の規模や業務内容によって異なります。例えば、

- 大企業では専任が有効

- 業務の専門性が高まり、責任範囲が明確化される

- 縦割り組織による効率的な業務遂行が可能

- ただし、部署間の連携が不足する可能性もある

- スタートアップでは兼任が柔軟な運用を可能にする

- 少人数での業務運営に適している

- コスト削減やリソース最適化につながる

- ただし、個々の負担が増加しすぎるリスクがある

- 中規模企業ではハイブリッド型が最適

- 主要業務は専任で担当し、補助的業務を兼任することでバランスを取る

- 組織の柔軟性を確保しつつ、業務の専門性も維持可能

ケーススタディ、実際の組織の例

実際の事例を挙げると、

- IT企業A社ではエンジニアが兼務でカスタマーサポートを行い、ユーザーの声をダイレクトに開発に反映

- メリット: ユーザーのフィードバックをリアルタイムで開発に活かせる

- デメリット: 開発業務とサポート業務のバランス調整が難しい

- 製造業B社では兼任制度を採用し、管理職が複数の役職を担当することで意思決定のスピードを向上

- メリット: 役職の枠を超えた業務遂行により、全体最適を実現

- デメリット: 一部の管理職に過度な負担がかかる可能性がある

兼職との違い

兼職の法律上の位置付け

兼職とは、*異なる企業で別の職に就くこと*を指します。

これは、単に副業を行うだけでなく、フリーランスとして複数のクライアントと契約する場合や、

異なる企業で正社員・契約社員として働くケースも含まれます。

兼職を行う際には、企業の就業規則や契約内容を確認し、競業避止義務や機密保持契約(NDA)などに違反しないよう注意が必要です。

また、社会保険の適用や所得税の申告方法にも影響があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

兼職がもたらす選択肢

近年、副業解禁の流れを受け兼職が選択肢として一般的になっています。

特に以下のような理由で兼職を選ぶ人が増えています。

- 収入の多角化:

本業の収入だけでは生活が厳しい場合、副業として兼職を行い、収入の安定化を図ることができる。 - スキルアップ:

異なる業界や職種での経験を積むことで、キャリアの幅を広げることができる。 - 将来の起業準備:

会社員としての収入を維持しながら、独立・起業に向けた準備を進めることが可能。 - リスク分散:

1つの企業に依存せず、異なる収入源を確保することで、経済的な安定を得られる。

ただし、兼職には労働時間の増加や疲労の蓄積、仕事のバランス管理の難しさなどの課題も伴います。自分に合った働き方を選ぶことが大切です。

兼任・兼職の使い方と注意点

- 兼任:

同じ企業内で複数の役職を担当すること。

例: 会社の営業部長がマーケティング部長も兼任する。 - 兼職:

異なる企業で別の職務を担当すること。

例: 会社員として働きながら、別の企業でライターとして活動する。

兼職を行う場合、労働契約や税制面の手続きに注意し、企業の許可が必要な場合もあるため、

慎重に計画を立てることが重要です。

兼任・兼務の英語表現

兼任と兼務の英語の使い方

- 兼任:

“concurrent position” / “dual role” / “holding multiple positions simultaneously” - 兼務:

“additional duty” / “dual responsibility” / “secondary assignment”

またビジネスシーンにおいては「兼任」は”serving concurrently as…”、

「兼務」は”taking on additional responsibilities in…” という表現が使われることもあります。

女性の兼任と兼務

女性が働く環境での役割

近年、企業のダイバーシティ推進に伴い女性の管理職比率が増加しており、

兼任によるリーダーシップの機会も増えています。特に、

- 女性が管理職として活躍することで、組織内の意思決定の多様性が向上する

- ワークライフバランスを考慮したフレキシブルな業務体制の導入が進む

- 育児・介護と両立しやすい役職設計が求められる

などの課題と利点があります。

女性に優しい業務体制の構築

柔軟な労働環境を整えることで、女性の活躍の場が広がります。特に以下のような施策が有効です。

- リモートワーク・フレックスタイム制の導入:

柔軟な働き方を提供することで、育児や介護との両立を支援。 - ジョブシェアリングの活用:

一つの役職を複数人で担当することで、業務負担を軽減し、兼任のハードルを下げる。 - メンター制度の確立:

女性管理職が少ない企業では、ロールモデルとなる先輩社員の存在が重要。 - キャリアアップ支援プログラムの提供:

兼任・兼務を経験しながら成長できる仕組みを整備。

これらの施策を活用することで、女性が兼任や兼務を担いやすい職場環境が実現し、

より多くのリーダーシップ機会を得ることができます。