過半数と半数以上の違いについて

過半数とは何人?その定義と意味

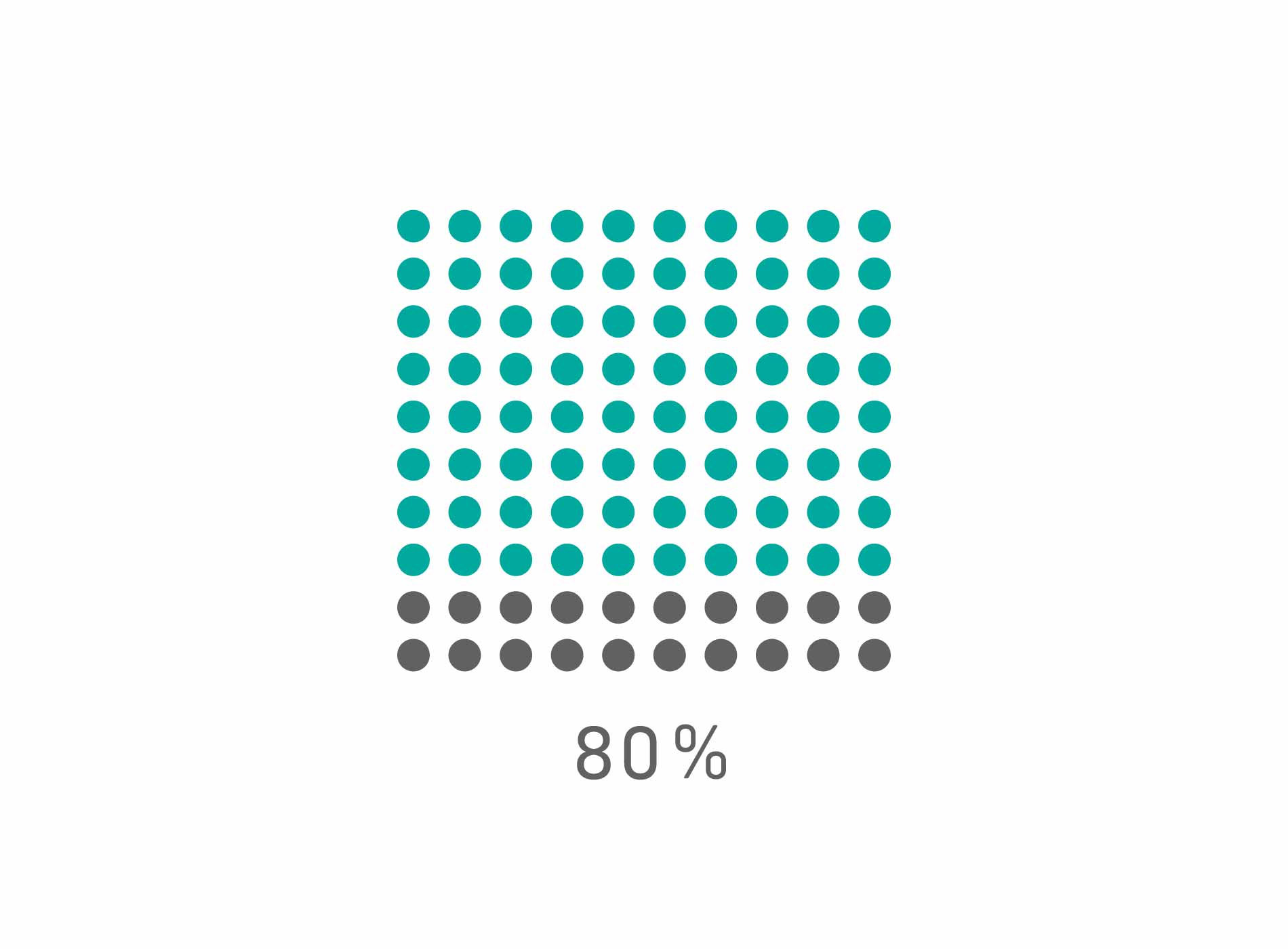

「過半数」とは全体の「半分より多い」数を指します。

たとえば、50人中の過半数は26人以上となります。25人はちょうど半分なので過半数には含まれません。

偶数でも奇数でも「半分より1人でも多ければ」過半数に該当するのがポイントです。

この視点がより正確な意思決定を支える基礎になっているともいえます。

たとえば、政治の世界や法律の執行においても、過半数の辞々は彼正しい決定の立場を持つために続けて重要視されているんですよね。

半数以上とは?基本的な理解

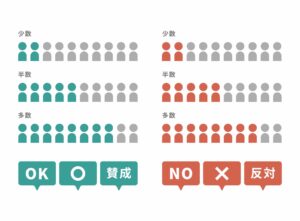

「半数以上」は「半分を含む以上」という意味になります。

つまり、50人中の半数以上とは25人以上を指し、25人ちょうども含まれます。

「過半数」とは異なり、ちょうど半分の人数も含まれるため、より広い概念です。

この表現は情報を精富に働かせたい場面や数値の解釈に広がりを持たせたい場合にも適していますよね。

ただし法的な文脈では「過半数」と「半数以上」の違いが大きな影響を持つこともあるため、

正確に使い分けることが重要になります。

過半数と3分の2の違いを解説

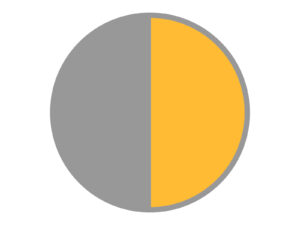

「過半数」は半分より多いという基準ですが「3分の2」はさらに厳しい条件で、全体の3分の2以上の賛成が必要な場合を指します。

60人中の3分の2は40人なので、40人以上の賛成がなければ成立しません。

このような条件は憲法改正や国際協定の承認などの、特に重要な意思決定を要する場面で適用されることが多いです。

これによって、決定に対する支持の強さや立地性を高めると同時に、短期的な意見の変動に対しても耐久性を持たせる効果があるんですよね。

過半数と半数の比率について

過半数は常に50%を超える必要がありますが、半数以上は50%ちょうどを含んでも良いという点が異なります。

パーセンテージで考えると過半数は50.01%以上、半数以上は50%以上と考えると分かりやすいですよね。

ただしこのわずかな差が実際の結果を大きく分ける場面もあるため、正確な計算や解釈が決定的な意味を持つ場面では無視できない要素となります。

過半数以上の重要性

なぜ過半数以上が必要とされるのか

会議や選挙などの決定では多数派の意見を優先することが公平性や納得感を生むため、過半数以上が求められます。

これは組織や社会の健全な運営にとって、合意形成の過程が透明かつ合理的であることが必要不可欠だからです。

過半数を基準にすることで、多数派の意見に従いつつも、少数意見を完全に排除することなく、一定の議論や対話の余地を残す構造になっている点も注目すべきですよね。

逆に少数意見だけで物事を決めると全体のバランスを欠いてしまう恐れがあるため、トラブルや不満の温床になりやすいのです。

ビジネスにおける過半数の役割

社内の重要な意思決定やプロジェクトの承認などでも過半数の同意が必要なケースは多いですよね。

これは、複数の部署や担当者の視点を反映しながらも、迅速かつ実効性のある決定を導くための基準として機能しています。

過半数の同意を得ることで一部の声に偏らない公正な判断がしやすくなり、結果としてチーム全体の納得感やモチベーションの維持にもつながるんです。

また、コンプライアンスの観点からも、多数の賛成による裏付けがある判断は、社外への説明責任を果たすうえでも有効ですよね。

議決権と過半数の関係

株主総会などでは「議決権を持つ株主の過半数」が賛成した場合に議案が可決される仕組みが一般的です。

つまり、持ち株比率が多い人ほど影響力も大きくなる構造になっています。

これは出資額に応じた発言力という経済合理性に基づいており、企業運営の透明性や信頼性を支える制度のひとつでもあります。

さらに、過半数による可決は経営方針の一貫性を担保するうえでも重要で、少数派の株主が過度に意思決定に干渉できないようにするという側面もあるんですよね。

過半数を超える場合の影響

過半数を超えると何が変わるのか

過半数を超える賛同が得られるとその提案や決定事項は「多数の支持を得た」として正式に認められます。

信頼性や正統性が増し、行動に移しやすくなるのも特徴です。

また、過半数を超えた合意が形成されることで、関係者全体の納得感も高まり、決定に対する反発や混乱を最小限に抑えることができます。

さらにその後の実行フェーズでも合意形成された内容に基づいてスムーズに動きやすくなるため、

全体の推進力を高めるうえでも重要なんですよね。

決定における過半数の意味

チーム内の意見が割れたときも、過半数の意見を採用すれば、「民主的な決定」として合意を得やすくなります。

特に複数の選択肢がある場合は、過半数を得た選択肢が優先されるのが基本です。

このアプローチにより、メンバー全体が一つの方向性に向かって進むための土台が整い少数派も「議論に参加し、結果としての選択肢に従う」というプロセスを通して、全体への一体感を持ちやすくなるんです。

結果的に組織内の意思決定が円滑に進み、次のアクションにも結びつきやすくなるというメリットがあります。

過半数の具体的な使い方

社内投票や株主総会での過半数の運用

社内会議での議決や株主総会では「出席者の過半数」や「議決権の過半数」が基準となることが多く、ルールや定款に明記されている場合もあります。

具体的には、会議の出席者の過半数の賛成をもって議案を可決するという運用が一般的で、議決の正当性を保つための重要な判断基準となっています。

また株主総会の場合には株式の保有比率によって議決権が決まり、その過半数の賛成によって議案の承認可否が決定されるため、株主構成のあり方が経営に大きな影響を及ぼすことになります。

こうした運用は、企業の意思決定を円滑に進めるための基盤として、非常に重要なんですよね。

子会社設立における過半数の必要性

新しい会社を設立する際、出資比率の過半数を保有していれば実質的に経営権を握ることが可能です。

これは会社法上「親会社」として子会社を支配する条件ともされており株主総会での議決権行使においても優位な立場を確保できます。

過半数の出資は支配力に直結するため、ビジネス戦略上とても重要ですよね。

たとえば、M&Aの場面では過半数取得を目指すケースが多く、そこには経営判断や人事決定において主導権を握る狙いがあります。

また、過半数以上の出資を通じてグループ全体の統制が取りやすくなるという利点も見逃せません。

制度に基づく過半数の行使

法令や規定によって「過半数による承認」が義務付けられている場面も多くあります。

たとえば、管理組合の決議や学校運営の委員会などでも過半数の賛成が基本になります。

これらの制度では、公平性と透明性を確保するために過半数という基準が用いられており、全会一致を必要としないことで現実的な合意形成が可能になります。

さらに地方自治体の議会運営やNPO法人の意思決定などにも過半数ルールが適用されるケースが多く社会全体のあらゆる意思決定プロセスの中で、その重要性が際立っているんですよね。

「過半数」と「半数以上」を用いる場面

ビジネスシーンでの使用例

提案の承認や人事の決定など、日常的なビジネスシーンでは「過半数の賛成を得て決定」といった表現がよく使われます。

たとえば、社内会議や部門ごとの意思決定の場において、複数の選択肢が提示された際「参加者の過半数の同意をもって進行する」というルールが設けられていることも多いですよね。

これは意思決定をスムーズに進めるためだけでなく、客観的な納得感を得やすくするという意味でも有効です。

さらに、取引先との合意形成やプロジェクト推進の局面でも「関係者の過半数が支持しているか」が一つの判断基準になることがあり、こうした場面でも過半数という考え方が浸透しているのがわかります。

曖昧さを避けたい場合は「過半数」か「半数以上」かを明確に使い分けることが大切です。

特に議事録や稟議書など、後に第三者が確認する文書では、用語の正確性が信頼性にも直結します。

法律用語としての過半数の位置づけ

法律や公的文書の中では「過半数」は非常に厳密に定義されており、数の計算ミスや誤解が許されない表現です。

たとえば、議員数の過半数をもって可決とする条文などは、正確な人数の把握が求められます。

また「出席議員の過半数」と「定数の過半数」では意味が異なるため、前提となる母数が何かを明示する必要があります。

さらに、行政手続きや公共団体の会議などでも、過半数の要件が明記されている場合があり、これに従わなければ議決が無効になるケースもあるんです。

つまり法律用語としての「過半数」は単なる数の表現ではなく、制度の信頼性を左右する重要な概念として扱われていることを理解することが求められます。